Edmundo Rodríguez A. (Ecuador) - El dueño de la casa.

EL DUEÑO DE LA CASA

-Alza el remo, compadre Coyote ¡Yo me lanzo primero!

-No aquí, primo. Más al centro. ¡Sigue remando!

-Escucha. Algo está gritando la tía. No alcanzo a oír lo que dice.

-Por allá puede ser. ¡Mira! Ya no veo tantas algas.

-Es verdad. ¡Genial! ¡Yo me lanzo primero!

-¡No, no, calma! Tú controlas bien el bote. Escucha: yo iré hasta el fondo y luego vas tú, pero mañana serás el primero en cazar una tórtola.

-¿Una tórtola, compadre Coyote? ¿Y robarle tiempo a su corta vida?

¡Jamás! No me pidas eso. Ya es un año que no hago trampas. ¿Sabías que todas las aves van al cielo con los rayos de la luz del alba?

-¿Los rayos del alba? ¡Cielos, primo! ¿De qué estás hablando? Como sea, voy primero.

En el

muelle, la tía Mary agitaba los brazos pidiendo que saliéramos del agua, pero,

en ese instante, nos hallábamos tan lejos de la orilla que sólo intuíamos

aquello que ordenaba.

De inmediato, eché un vistazo a los ojos de mi primo.

Esperaba hallar alguna reacción de alarma, una mirada de espanto; algún gesto

de preocupación que acompañara el cargo de conciencia que sentía como un peso

oprimiéndome la espalda, pero Pablo estaba ajeno a mis temores, completamente

distraído. Pulía con cuidado los botones negros de su suéter.

El sonido del lago retumbaba en mi cabeza

con un sonido penetrante. Miraba el color del agua y la brisa de las olas que

formaba diminutas láminas de escarcha pegadas al madero de los remos. Yo pensaba en la traición que cometía

en contra de la buena voluntad de la tía Mary, pero de algún modo, no sé cómo,

pude mantenerme firme y con la espalda recta, mientras contemplaba la orilla de

soslayo.

Avanzábamos

con alguna rapidez, diría que a buen ritmo. En el bote, había un silencio de

proporciones hostiles. Me sentía mareado y no quería ya pensar en nada, tampoco

hablar de nada con mi primo. El lago estaba blanco y lejano, no escuchaba nada,

bueno, quizás a un grupo de garzas que volaban junto al bote.

Minutos más tarde, llegamos a un sitio

hermoso de aguas apacibles, lleno de los destellos deslumbrantes de inicios de

verano. En silencio, me quité la ropa, los zapatos y me adentré en las olas con

los pies descalzos. Nada estaba bien. Aparte de las olas y su bramido titánico,

había cuanta tristeza como sal tiene el mar. No era el día ni el lugar

apropiado para el juego, mucho menos para sumergirnos en el agua fría.

Simplemente, había que ser buenos y volver donde la tía.

-Son las ocho de la mañana -dije, esperando una respuesta - ¡Hace demasiado frío! - Contestó Pablo con una especie de murmullo que pasó inadvertido por el ruido de las olas: un ¿tal vez ahora?, o un ¿ahora?, no lo sé.

Había oído de

mis tíos que el río de Peguche, al entrar al lago de San Pablo, se transforma en

una corriente poderosa de aguas blancas que forma oleajes y remolinos, que no

hace mucho habían hundido a un grupo numeroso de gente conocida.

“No puede

ser verdad” –dije, tratando de animarme y escuchar una respuesta de mi primo-

¡Debe ser un cuento de los tíos; una fullería tonta direccionada a los niños para

alejarlos de los botes! Se hizo un lapso prolongado de silencio absoluto y lo

miré extrañado. ¿Se habría enojado por no entrar primero al agua? Qué niño -dije a mis adentros. Y sonreí

al ver que recogía con las manos los destellos luminosos en el agua.

Inmediatamente

reanimado, tomé la iniciativa. Era el

más grande de los dos, el primo mayor, un año completo de diferencia. Y

entonces, me apuré, sin otra cosa que pensar en la técnica de respiraciones

aprendida en la alberca de mi escuela: diez inhalaciones rítmicas y un descanso

corto. Aspiraba todo el aire que podía y lo empujaba desde mi pequeña barriga,

de una forma controlada. Diez respiraciones profundas, un descanso corto y otra

vez el círculo completo. Acabada la técnica respiratoria, puse la atención en

el destello más brillante que ondulaba en el arco pasajero de las olas; inflé

el pecho lo más que pude y salté con decisión.

La emoción

de sumergirme en aguas abiertas era asombrosa. Descendía arrobado por un

vértigo de comodidad sublime y bajaba lentamente pensando que el frío no

importaba, mucho menos para un hombre de coraje, como me sentí en aquel

momento. Había tomado la primera decisión importante de mi vida, sin la

aprobación ni vigilancia de mis padres. ¡Finalmente

era dueño de mí mismo y de una sensación gloriosa de poder! Transportado en una especie de delirio, el síndrome de la

inmersión me llevaba cada vez más hondo.

Fui notando

el cambio del color en el agua: transparente, clara, burbujeante y luego, un

tono azul marino que de a poco fue cambiando hacia un lila concentrado. De

repente, me vi envuelto en un manto de ceguera total, no veía la silueta de mi

mano. Asustado, alcé la vista entre una espesa oscuridad de silencios totales y,

lleno de un espanto nauseabundo, entendí que había bajado demasiado. ¡Nunca

alcanzaría la superficie!

Empecé a zarandear

los brazos con la poca fuerza que aún tenía, y en mi cabeza la única idea de escapar

de aquel lugar me ardía sin clemencia. Era el tercer día de visita en la casa

del abuelo y no podía arruinar el fugaz placer de armonía familiar.

De a poco, los tonos empezaron a volverse

luminosos; azules, celestes, blancos. Subía con los ojos desesperadamente abiertos

y la agonía de la asfixia prolongaba los segundos de una forma interminable. Al fin blancas ¡Llegué! –dije a mis adentros, mientras me ahogaba ya, con la

cabeza totalmente fuera del agua. ¡Fantástico! ¡Lo había logrado! Había bajado

como todo un buzo profesional, y sin contar con equipo; sin manguera ni

escafandra, únicamente con la fuerza

prodigiosa de mis pulmones. Estaba, sin duda alguna, orgulloso de mí

mismo.

-¿Estás bien, compadre Coyote? Demoraste mucho. Ahora ya es mi turno.

Casi en la inconsciencia me sostuve del borde lateral

del bote; no podía respirar, miraba el día envuelto en una película roja. Ayudado

por mi primo, logré acostarme en el entramado del bote, mientras vomitaba

girones de algas que había tragado sin notarlo. Espantado por un ruido extraño, abrí los ojos al oír que Pablo

repetía exactamente mi ritual respiratorio. Hice un esfuerzo sobrehumano por

hablar. Alcé la mano y con la voz entrecortada le rogué, que no lo hiciera.

-¡Abajo hay un pez

enorme! –mentí, asustado- Espera un poco hasta reponerme y manejar los remos.

-¡Un pez enorme! -Repitió emocionado- ¡Debe ser una ballena! ¡Tengo que verla!

Y sin decir

otra palabra se lanzó al agua enviando el bote a la corriente de Peguche, que,

extrañamente, estaba a nuestro lado. De inmediato, sentí la velocidad y el

viento helado. Los tumbos de las olas aporreándome la espalda. Pablo se quedaba

solo en la mitad del lago. Pero, a cada salto sobre las olas, no pensaba en

otra cosa que agarrarme “como sea” y no caer al agua. A punto de gritar

horrorizado y sin creer lo que ocurría, el bote se elevó en el aire. Caí al

agua… no recuerdo más.

***

Sonaba el

coro de niños en la entrada principal del cementerio de Otavalo. Una multitud

de personas vestidas de negro acompañaban en silencio el duelo familiar.

Pablo

Vinicio Del Cid. Mi primo menor. Un niño alto y sonreído de unos diez años, más

o menos, fue mi compañero de ilusiones infantiles; su alegría inteligente

desbordaba por encima de mis otros primos; sus ideas, su carácter inquieto, sus

chispas agudas y ocurrencias joviales, me hacían sonreír a cada rato. Pero

aquella mañana de miércoles, tendido en su cofre mortuorio, estaba blanco y

quieto como un lirio congelado. Ahora

mismo acabo de pensar en sus juegos de alegría y el timbre de su voz. Él era

feliz cuando yo iba de visita a la casa del abuelo, e igualmente me hacían

feliz las cartas que llegaban de Otavalo. Leía sus saludos, sus planes de

aventuras en las montañas azules de Mojanda, para luego de unas pocas líneas

despedirse con la honestidad simple de un niño. “Hasta el día de nuestro encuentro, compadre coyote… tu hermano más que

primo, separado por un año de no verte… Pablo Vinicio Del Cid”.

***

Corría el

año treinta y nueve. En aquel entonces, vivía en Quito. Recuerdo que mi vida,

era de total melancolía. Alejado de la pasividad del campo, de las tardes de

color naranja, de los cuentos soñadores de mi tía Blanca, de las habillas y el

olor a chocolate en la cálida cocina de la abuela. Sentía que, en verdad, la

casa de Otavalo era el refugio de la felicidad; el sitio más hermoso de mi

infancia.

En la gran

ciudad todo era distinto; superficial y bullicioso. Los sábados y domingos

pasaba aislado en mi dormitorio, sin salir más que al comedor, y exigido por

mis padres. Me sentía irremediablemente enfermo. Para qué salir al bullicio de

las calles, a la polución de la ciudad y al desinterés humano. En mi cuarto

estaba bien, al menos podía recordar en paz los gustos de mi alma: la calle de

mi pueblo, la bomba comunitaria de palanca roja, el tren cruzando por detrás

del campo de rosales en el reino de una pajarita que comía el pan que le

llevaba diariamente.

Afuera en

la calle, el tráfico de la ciudad me dejaba sin aliento. Las personas carecían

de ese atisbo de preocupación real por el bienestar comunitario, aun de la

cordialidad suficiente para dar una respuesta comedida a la pregunta de algún

parque. La frivolidad costumbrista arruinaba mi esencia campesina y la

confianza en el adulto, me era inexistente. No podía preguntar a nadie las

cosas importantes para un niño de mi edad sin frenar el ajetreo presuntuoso de

sus vidas; el túnel personal que encierra aquellas vidas en el egoísmo y la

indiferencia social me resultaban incomprensibles. Sin embargo, tenía que adaptarme, como decía el

sacerdote de mi escuela. Debía ser un niño moderado y de visión práctica, igual

al resto de los niños de mi escuela.

¿Acaso –me pregunto- es tan difícil entender

que el campo, las plantas y el aire libre, son constructivos y aleccionadores,

especialmente para un chiquillo de cualidades sensitivas? ¿Y el emprendimiento

social, la obra colectiva, el conocimiento estrecho de las necesidades locales,

las relaciones directas y humanas? Y qué decir del espíritu de convivencia

social, si en aquel entonces la materia escolar de solidaridad humana, no

existía y no existe en la actualidad. La preocupación temprana por un mundo de

respeto igualitario ¡tampoco! Desafortunadamente, la respuesta encubierta en

los años nos olvida a todos, nos cambia y nos ubica en mundos diferentes.

Julio,

agosto y septiembre. Disfrutaba de la casa grande del abuelo, de su cómoda

amplitud. Otras veces me intrigaba con el lechero solitario en la cima de Rey Loma y soñaba con el día en que

emprendiera el viaje para observar el vuelo de las golondrinas en el celeste

musical de la calle honda de mi pueblo, abrazado a mis tías, adulado y

consentido entre sus brazos. Confieso que mis alegrías todavía sobrevuelan esos

días, confieso que un día fui feliz como niño.

Y contaba

las semanas y los meses, los días y las noches, hasta que llegaba, finalmente,

como un sueño retrasado, las ansiadas vacaciones escolares. Solo entonces, me

sentía libre y renovado. Dejaba atrás aquella opacidad anímica de mi conducta,

para ser el ser más feliz del mundo, aventajando por mucho al alba y al sueño

de la noche. Rodeado por un aire de felicidad, empacaba mi ropa en el silencio

de la madrugada. Mis trenes de juguete, mis resorteras de nogal. Despertaba a

los sirvientes y rápidamente ayudaba a alimentar a los caballos, a cargar su

avena para el largo viaje, previendo que todo esté listo. Ya clareaba la

mañana. ¡Era hora de partir! Subido

al pescante del carruaje de mis padres, arengaba a los caballos, urgiéndoles

por más velocidad.

Mi madre

sonreía al ver mi agitación y parecía un hada bondadosa de los cuentos

europeos. Me miraba y se apresuraba a limpiar el sudor de mis mejillas, a esas

horas de la madrugada. Viajábamos

entonces contemplando el paisaje provinciano: las cómicas gallinas asustadas

con el paso del carruaje, las cabras empinadas en los techos de las granjas y

las casas solitarias de tejas y sus veletas colocadas con aquella sencillez agreste.

Luego, en

el camino, la oportuna coincidencia del paisaje y el recuerdo de una historia

relatada por el buen Cuchan, el cochero de la casa; la voz respetuosa del

compañero necesario para un viaje de alegría.

Recuerdo que,

en aquel entonces, conocía de memoria cada parte del trayecto, cada curva, las

subidas, los descensos. Para mí, en medio de tanto júbilo pastoril, los olores

de la tierra me eran simplemente inconfundibles. El olor de la fritada y

el aroma singular de los aguacates y las chirimoyas tiernas, dispuestas para la

venta como una forma deliciosa de bienvenida al hermoso caserío del río

Guayllabamba.

Después de

dos horas de pausa, nuevamente emprendíamos el viaje mientras me alistaba a

memorizar el trayecto que restaba: los pencos en las curvas, los estéreos de

leña y las totoras en los patios de las casas; escuchaba el paso diferente de

los caballos, alzando mi cabeza para darme cuenta qué sabía exactamente en

dónde estaba. Entonces buscaba aquellos recovecos del paisaje descubriendo los

detalles de la naturaleza, que solo yo sabía dónde estaban. Y cerraba los ojos

y viajaba feliz, arrimado al cristal de la ventana. Unas cuantas horas después, el olor a magia devoraba mis pulmones,

no podía ya dormir y estar sereno al mismo tiempo. Los pinos, eucaliptos y cipreses,

agitados por la brisa del lago anunciaban con orgullo nuestro regreso al

paraíso.

De

inmediato, salía del carruaje y subía al lado del buen Cuchan a mirar absorto

el paisaje desbordado de azules. El corazón de peña abierto en el pacífico

Imbabura. Un volcán de belleza incomparable que, erguido verticalmente en las

orillas del legendario lago, contempla reflejadas sus parcelas de oro como

ofrenda a la generosidad divina, asentadas en esta tierra.

A lo

lejos, una bandada luminosa de garzas volaba a posarse en la campiña de

Espejo; pueblo musical de gente bondadosa.

Al avanzar dos curvas de viejos arrayanes, se podía contemplar la casa

azul de mis abuelos: sus amplias terrazas, sus tejados, la palmera centenaria

del patio principal.

El cambio del

ambiente era distinto, notorio. Sentía la magia que envolvía la tarde. De pie,

en el graderío del portón mayor, la figura de mi abuelo, su bastón de cedro con

su traje almidonado. Mis tías me arrancaban lágrimas de felicidad contenidas

todo un año. La atmósfera liviana, el ladrido de los canes. Retazos de mi alma

grabados en el recuerdo de aquel niño que aún vive estacionado en el aroma

inolvidable de la casa grande. Pablo salía a detener a los caballos, mientras

mis primas, ataviadas con sus delantales blancos y sus zapatos charolados,

sonreían con sus rostros de flores delicadas.

Sin

embargo, aquella tarde, la magia había cambiado por completo. Alejados de la

gente y agrupados en una esquina del salón de la casa en donde se velaba el

cuerpo de mi primo, sus hermanas relataban el dramático cambio que,

últimamente, se había operado en su carácter. No podía creer lo que decían, el

cambio tan extremo del que hablaban me era muy difícil de aceptar.

-Por las mañanas, antes de clarear el día,

-confesaba así Violeta, la hermana mayor- en varias ocasiones, él salía de la

casa sin ser visto y se perdía el día entero. Nosotras, angustiadas, no

sabíamos qué decir a nuestros padres. Al caer la noche y ante la sorpresa de

nosotras, él entraba por la puerta del patio trasero, cansado, cabizbajo. Sin

mirar a nadie subía hasta su cuarto y se dormía toda la noche y todo el día

siguiente. Luego de dos días despertaba feliz, renovado y lleno de energía.

Apresurado, buscaba en su morral un trofeo obtenido en su ascenso al Imbabura y

depositaba en las manos de mamá una pluma extraordinaria que había recogido en

el nido de los cóndores. Una victoria, primo, por la paciencia y el tesón de un

niño de diez años que, al menos para mí, resultaba inigualable. Imagínate -decía

un tanto emocionada- el hecho de pasar el día en las alturas, sin comer o

beber, ni siquiera un trago de agua, sobre todo, estar completamente quieto

hasta que los cóndores volaran de su nido. A mí, te repito, me resulta

extraordinario. Pablito se sentaba con nosotras, relatando su aventura, hasta

que, en un momento de arrebato, viajando lejos con el alma y el corazón, abría

los brazos y giraba por todo el dormitorio, mientras murmuraba entre los

labios: volar, volar. Era una especie

de delirio extraño. Se detenía en seco y nos miraba con un aspecto extraño.

Intuíamos que parecía comprender algo en su pequeña cabecita. Sonriendo nos

pedía calma, que no había nada que temer -decía-, que el dueño de la casa le

había asegurado su salud, pues aún debía conocer un poco más del mundo.

Entonces, papá le preguntaba acerca de ese supuesto hombre.

Hijo –le decía con gravedad-, el dueño de la casa es

el abuelo. ¿A cuál casa te refieres? - En este punto, Violeta dirigió la vista

al ataúd.

-Reconozco –musitaba- que yo sentía un poco de temor,

ya que no llegué a entender sus palabras, mucho menos su actitud.

-Una noche, antes de tu llegada, –interrumpió

Narcisa, la segunda hermana, recogiéndose las lágrimas de las mejillas- a la

hora de la merienda, mamá entró en el comedor de la cocina, blanca como la cera

derretida ¡Pablito no estaba en su cuarto!

Mira, primo, nosotras en verdad -continuó- estábamos al tanto de su

conducta y lo vigilábamos con esmero, pero, en un pequeño descuido, él desaparecía

de la casa y la gente iba preocupada buscándole de un lugar a otro, mientras el

abuelo disculpaba a los trabajadores y a nosotras las hermanas ¿Recuerdan

–dijo, alzando el tono de la voz- que aquella noche lo buscaron en cuadrillas,

tocando las puertas y preguntando a los vecinos? Hasta que, en plena madrugada

-según dijo don Alberto, el mayoral- lo habían encontrado caminando de regreso

en la espesa niebla del bosque de Peguche.

Todos en silencio habían esperado que se

acerque por sí mismo. Y cuentan que, al hacerlo, él lucía muy tranquilo, un

poco afectado por el frío, tal vez, pero, en líneas generales, bien. “Padre,

¿qué ocurre? –Había preguntado– No pueden estar inquietos por mi causa todo el

tiempo. Veo que mamá está temblando ¡Yo conozco bien éste camino! Hoy estuve

con la dulce Fanny. Cuando nos sentamos todos en la mesa, la anterior semana,

les conté todo sobre lo que haría, especialmente de esta cita que acabo de

tener. Les dije que ella es un espíritu

y jamás me haría daño. Un ángel que no recela de tomarme la mano. También les

dije que hoy iríamos de visita al corazón del bosque, a un lugar secreto,

propiedad del verdadero dueño del lago de San Pablo.

–Primo

–interrumpió, Violeta, llorando suavemente-, Pablo nos contó de la existencia

de un pez sabio, de un ser maravilloso, lleno de consejos y enseñanzas

ejemplares. De un pez enamorado del azul del agua, aunque era totalmente un pez

de oro.

Nos cuenta don Alberto que mis padres se miraron en

silencio. Sabían algo que callaron desde siempre, pero hoy, ya todas sabemos

que mi hermano sufría de un síndrome psicológico avanzado; de una enfermedad

incurable que le impedía distinguir la realidad ¡Ésa es la razón –descubrí- por

la cual nadie me culpaba! Al contrario, me abrazaban con ternura, creyéndome

una víctima de las fantasías de mi primo; un niño afortunado que vivió de

milagro.

Inmediatamente, salí de la casa para dirigirme a mi

lugar favorito de la huerta, en donde nadie me buscaba y, por ende, nadie me

encontraba. Arrimado a mi viejo árbol de capulí, con las piernas hundidas en la

sarapanga seca de la última cosecha, pensaba en mi familia y en la vida

corta de mi primo. La responsabilidad –me decía atormentado- era solamente mía,

era yo el único culpable.

Casi sin

poder calmarme, lleno de una rabia incontenible, quise regresar al centro de la

sala y confesar a todos aquello que volcaba mi conciencia, pero, sin tener

ningún sentido de las horas ni del clima, me quedé dormido, soñando con la

magia que cambió mi vida para siempre.

Ahora debo

confesar que tuve la experiencia de viajar a una dimensión extraña, a un

espacio consistente, de la mano de la fantasía y los sueños. Sin lugar a dudas,

no distaba mucho de ser un mundo físico y real. Llegué a una parte oculta de la

existencia, adentro de una casa que se abría hacia el espacio iridiscente del

cielo verdadero.

En este

sueño, pude ver que Pablo me llamaba desde una loma salpicada de alhelíes y de

flores de manzanilla. Me sentí alerta y vigilante alrededor. Él lucía su

sonrisa como siempre, agitando los brazos, llamándome por mi apodo. Corrí

sintiendo el agua en mis rodillas. Llegué hasta su lado y entonces, observé su

rostro. Oía el timbre de su voz. Su cabello ensortijado danzaba suavemente y todo

parecía estar normal.

- ¡Pablo Vinicio! –dije-, no entiendo qué pasó.

Nadie dice nada. Parece que el abuelo pudo rescatarnos con la Tía Mary, pero

evitan dar cualquier detalle. Te veo bien. ¡Qué maravilla! Es lo único

importante- Le abracé con fuerza mientras me decía: - ¡Compadre Coyote, la

muerte es maravillosa! ¡No tienes la

menor idea! ¡Ven conmigo, que debes conocer mi mundo! - Me quedé pensando

en sus palabras. ¿La muerte?, repetí

en mi cabeza y, sólo entonces, observé su extraña vestidura; una camisa larga

de seda blanca como una toga de misario, unas sandalias doradas, que hacían

juego con un lazo atado en su cuello y en el que pendía un hermoso pez dorado. Me

tomó la mano y dijo suavemente: -Sí, compadre Coyote, estoy muerto, pero soy

feliz. Tú no sabes la felicidad que tengo. Mira, éste es el lugar en dónde

inicia el viaje. Te invito a acompañarme, a que conozcas este mundo maravilloso

¡Pero vamos hombre! Alégrate un poco y no tengas miedo, que pronto vas a

regresar. ¡Te reto a una carrera!

Totalmente

confundido con su modo de actuar y sus palabras, me dejé llevar, tomado de su

mano, entre movimientos bruscos y locas carcajadas. Sin darme cuenta, ya

habíamos descendido por una loma. Mis piernas volaban en el descenso irregular

del suelo. De un momento a otro, sentí que Pablo perdía el equilibrio. Quise

sostenerle, pero ya era demasiado tarde, así que caímos juntos a una especie de

alberca, con pequeñas islas de penumbras púrpuras que dejaban ver la bruma que

nos sostenía sin dejarnos tocar el piso. Este espacio era transitado por unas

líneas luminosas como rayos alargados que pasaban por arriba y por debajo de

nosotros hasta perderse vagamente en la distancia, en puntos diminutos. Pablo

me quedó mirando de una forma inteligente, usando nuestro código secreto de

mirada. En silencio, me indicaba algo como solíamos hacerlo. Gozaba de su

entera confianza. Entonces respiré con fuerza y asentí con la cabeza. Miramos

juntos a un siguiente umbral iluminado y saltamos hacia él.

La primera

sensación fue de un sentimiento de violencia apabullante que corría por mi

cuerpo. Creí haber violado el orden natural de las cosas. Algo así como si el

arriba y el abajo no existieran. La velocidad era tanta que agobiaba totalmente

mis sentidos. Los ojos se me salían por detrás de la cabeza y estuve a punto de

gritar, pero luego de un instante, había terminado todo y estábamos viajando a

un ritmo confortable. Pablo empujó mi espalda y empezamos a andar por un pasillo

estrecho y caluroso.

-¿Qué hacemos? -pregunté.

-Viajamos, -dijo- viajamos, compadre coyote, a la distancia secreta de un lugar feliz.

Valiéndose de una acrobacia inesperada, saltó a mi delante

justo en el momento en que se abría un espacio amplio por el cual podíamos

entrar. Pablo introdujo la cabeza y dijo: “No es aquí. Es en la siguiente

entrada”.

Continuamos caminando por aquel pasillo, mientras

dijo secamente que esas luces eran los vehículos dimensionales de la muerte. Me

quedé pensando, no sabía que decir. Pablo se detuvo nuevamente y se abrió otro

espacio por el que introduje la cabeza rápidamente. Mi asombro fue distinto. Me

di cuenta que ahora viajábamos en una especie de vagón de tren, cargado con una

multitud de niños que me hicieron recordar el patio de mi escuela. Miraba el

movimiento de felicidad, las risas que inundaban su interior. Entonces,

contagiados de alegría, ingresamos con aquella libertad con la que se entra a una

fiesta abierta para todos.

Observaba a

mi alrededor. Extrañamente, ya no me encontraba en un vagón de tren. Estaba en

el centro de un hermoso pueblo, uno con sus casas simétricas y veredas precisas,

con sus propias calles perfectas y sus árboles frondosos. A lo lejos en el

horizonte, el cielo se alumbraba con un suavísimo púrpura. Y fue en aquel

momento, cuando Pablo señaló con la mano, a una parvada de aves que volaban por

encima de nosotros hasta diluirse transformadas en los primeros rayos de un sol

que despertaba.

Asomaba el día con una ola de tibieza y colores

vivos. El aroma delicado de las plantas se fundía en mi piel con dirección a

mis pensamientos. Pero, de repente y, sin razón alguna, los niños empezaron a

correr en desbandada, dirigiéndose a una casa ubicada en la parte baja de la

calle. Iban hacia un espectáculo de madrugadas teñidas por el sol.

Quise preguntar a Pablo qué era lo que estaba

sucediendo, pero él se había ido de mi lado. Otra vez busqué a mí alrededor y

al punto lo encontré corriendo con los otros niños. Comprendí que algo sucedía y empecé a correr hacia la misma casa.

Al llegar, jadeando y exhausto como nunca antes me sentí, busqué la puerta de

entrada, pero tanteaba por todos lados sin encontrar puerta alguna. Confundido,

me precipité por toda la casa, sin hallar por donde entrar. Lleno de

impotencia, grité su nombre con toda mi fuerza, porque, curiosamente, podía

oírle desde afuera. Esperé unos momentos y la respuesta no llegó. Por

casualidad, di con una ventana sobre una alta pared. Apresurado como nunca,

trepé por la pared hasta que pude ver en su interior. Eran niños ordenados en

dos filas, dirigiéndose hacia dos espacios abiertos en el piso. Con asombro, un

poco tarde, pude darme cuenta que las ventanas yacían tendidas en el suelo. Una

de ellas daba hacia un espacio blanco. Al parecer, conducía hacia un destello

que cegaba, pero me di cuenta que por ella ingresaban los niños. La otra

ventana daba hacia un espacio diferente, a un lugar obscuro y lleno de nubes espesas

que formaban rostros espantosos, por donde la mayoría de los niños eran

absorbidos con violencia. Asustado, busqué a mi primo, pero él no formaba parte

de ninguna de las dos filas. Estaba atrás con un pequeño grupo de otros niños

jugando al escondite. En un momento

cruzamos las miradas y dio un salto a la ventana.

-Esto es la muerte, compadre Coyote –dijo-. Espera

ahí, que debo hacerte entrega de algo muy valioso.

Pasaron los minutos hasta que un sonido leve se

escuchó en la parte baja de la casa. Con el Jesús en la boca, descendí por la

pared y ante mi sorpresa, una puerta aparecida se abría lentamente. Sentí el

aroma que exhalaba su interior. Era el mismo olor a lápices recién sacados la

punta, a borradores de goma, a cuadernos usados y a reglas de madera. Y desde

el fondo, vi que Pablo salía pensativo.

-Perdóname compadre, –dijo- pero me acaban de decir

que tú no puedes ingresar. Hice lo posible. Sin embargo, si deseas, aún puedo

hablar con el dueño de la casa. Pero tienes que firmar un libro y seguir las

instrucciones. Solamente si es tu voluntad. Exactamente como yo lo hice; luego

ya podrías ingresar y volaríamos juntos. Cruzaríamos las compuertas de la luz.

-Primo, ¡qué asombroso! ¿Qué son esos espacios

abiertos en el piso? ¿Hacia dónde dan? He notado que la mayoría de niños fueron

absorbidos por aquella ventana obscura y han sido pocos niños los que han

entrado por la ventana luminosa.

- ¿A cuáles niños te refieres, compadre Coyote?

Ellos no eran niños, porque niños hay muy pocos y son precisamente aquellos que

han entrado a la compuerta luminosa. El resto más bien me parecían como las

tiernas mascotas que nos dejan solos con su partida. Aquí en la muerte no

existe diferencia alguna, los espíritus son exactamente iguales, por eso son

espíritus, y no hay otro modo de llamarlos. Tú eres un espíritu, sin saberlo, y

hay otros más en la tierra, pero en este lado de la existencia, todos los

humanos, los perros, los gatos, las aves, es decir: todas aquellas mascotas o

niños, que han sido castigados, torturados o abandonados, ocupan los primeros

puestos de la fila y son exactamente iguales. Extintas están sus diferencias.

-Son los

espíritus de los perros aquellos que entraron absorbidos con violencia hacia el

espacio oscuro de la vida, pero mira que nadie les ha obligado a tomar su

decisión. Ellos vuelven por sí solos y de manera terca a la compuerta de la

vida, para luego convertirse y otra vez ser reinsertados en el mundo como niños

de verdad. Es algo incomprensible ya que dejan a un lado la ventana amplia del

cielo verdadero. Su amor por el ser humano es tan inmenso que, incluso con la

muerte, no termina, y sin pensarlo entran, como has visto, al mundo de la injusticia.

En verdad son especiales. Mira, primo, te he traído este regalo, es un collar

azul atado a éste hermoso pez dorado. Úsalo cuando vengas de visita. Es un

boleto inagotable. Sólo tienes que tomar la decisión. Atiende lo que voy a

decir: -había hecho una pausa y cambiado su semblante de alegría- La muerte de

los grandes no es buena ni tampoco

bella. Su alma está cargada de un peso incompatible con el cielo. En verdad es

diferente. Pocos obtienen el perdón deseado. Si torturas a un ser inocente, sea

cual fuere, viajarás atado al infortunio sin poder zafarte ni entrar a este

lugar. Si apagas una vida, aún peor, estarías condenado a una existencia

incomprensible para el ser humano; un dolor intenso con olas esporádicas de

alivios momentáneos que, al terminar sus efectos, devuelven nuevamente el dolor

y la conciencia de la soledad, pero de una forma mucho más intensa y dolorosa

que al inicio. Es entonces, ese alivio momentáneo se convierte en el terror que

no deseas. Reconoces como se acerca ferozmente de una forma irremediable. No me

preguntes cómo lo sé. El perdón, compadre Coyote, no existe en la realidad, eso

es un invento de la hipocresía humana para desmontar sus injusticias. El

verdadero perdón no es un acto ajeno del espíritu, es una acción prolongada de

la vida, una conducta que se gana con los días que se vive. Algo muy difícil de

aceptar. Por eso, la muerte en los adultos casi nunca es buena. Y este mundo es

sólo de los niños. Ahora veo –dijo sonriendo- que has sufrido demasiado, pero

has sufrido sin razón alguna. Escucha, compadre. Yo firmé el libro de los

cielos mucho tiempo antes de que llegues a la casa del abuelo. No tienes que

culparte para nada. Soy feliz… no les digas a mis padres sobre aquello que has

pensado confesar. Solo avivarías su dolor y sufrimiento. Al contrario, no esperes nada y coméntales mi

mundo. Pero hazlo libremente, con la alegría honesta de un testigo presencial,

porque, mírame, compadre, yo soy feliz. Y tú también puedes serlo si lo deseas.

Está en ti y en nadie más. Ahora piensa con cuidado, porque éste es el momento

más oportuno de tu vida. Entonces, dime: ¿aún deseas hablar con el dueño de la

casa?

- ¡Sí, primo, quiero el libro que se firma!

- Mira atrás tuyo.

Al volver a la vista atrás, había un gigante de dos

metros, o algo más, a mis espaldas.

-No te asustes, pequeño amigo. ¿Deseas entrar a la casa? Hazlo con tranquilidad. Ve y recoge de la cesta que está sobre la mesa tantos peces de oro como te plazca. Toma cuantos quieras. Se trata de un regalo que te envían desde adentro de la compuerta luminosa. Ahora, piensa con cuidado. ¿Quieres firmar el libro de los cielos?

Me quedé en

silencio, con la vista baja y lágrimas en las mejillas. Había recordado algo de

importancia; un pequeño asunto que debía concluir aquí en la tierra.

Como no había de esperármelo, invadido de tristeza,

tuve que negarme, secar mis lágrimas y practicar en este mundo, la misión

ineludible de formar una nueva condición de mi alma y tener la vida que he

llevado desde entonces.

* * *

Han pasado

muchos años desde aquella noche. Y puedo asegurar que la misión está cumplida.

El tiempo es pasajero y, como dije en el principio, simplemente nos amolda y

transforma a todos. Debo confesar

que no he viajado en muchos años, tantos, que he perdido ya la cuenta, no

obstante, mi vida es normal y estoy viviendo en la ciudad. Hace mucho que

recojo perros de la calle –más que todo, en memoria de aquel encuentro-. Mi

familia está feliz y a cada uno le he entregado un pez dorado. Les he hablado de mi sueño y lo han

creído totalmente. A Pablo, eso es lo más importante, pude despedirle con

tranquilidad, una vez que lo vi alejarse por la compuerta luminosa de aquel

sueño. Entró al cielo.

Pero ahora,

después de pensarlo bien, estoy cansado y tengo ganas de firmar el libro con el

dueño de la casa. Lamentablemente, ya no soy un niño y, después de años de

meditación silenciosa, sé perfectamente a donde debo ir. Espero, sin embargo, que la puerta se halle abierta.

FIN

Tomado del libro "Reflejo de los quebrantos". PlumAndina Editorial. 2020.

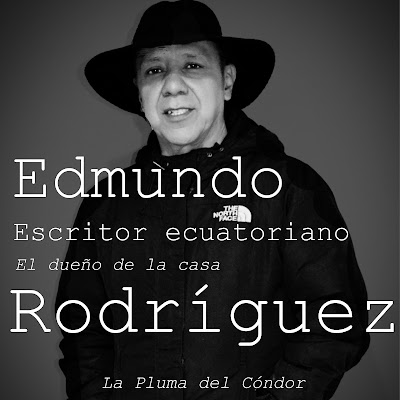

Héctor

Edmundo Rodríguez Almendáriz. Nace en Otavalo, Imbabura – Ecuador.

Poeta, novelista, pintor, músico, pero, sobre todo, un lector de sacudidas

emocionales que ha intentado sepultar con su trabajo; la indolencia del

espíritu humano, para luego dibujar humildemente, la sonrisa complacida de Dios

y de la Tierra.

En

2020 publica: “Reflejo de los Quebrantos” con PlumAndina Editorial.

Las

obras que marcaron su infancia y su juventud son: “Juan Salvador Gaviota”, “Oliver

Twist”, “Corazón”, “La sala número seis”, “La caída de la casa Husher”, “La

casa de los muertos”, “El lomo estepario”, “Las Catilinarias” de Montalvo y

otra carga de novelas extremas; para luego descansar soñando con el corazón, ya

olvidado por muchos, de Homero y de Cervantes.

Le

gusta el campo, el aire puro, la naturaleza y los animales. Cuando escala las

montañas nubladas de los Andes ha sentido los mensajes de los últimos árboles

limpios del mundo. Al prender una fogata, bajo un manto de silencios, las

sombras y las luces que se le acercan y se alejan a medida que se aviva la

fuerza de la llama mientras sueña con el humo sagrado de los troncos ya caducos

de una civilización desalojada por la lucha visionaria de la gente nueva.

Reseña

Crecer, una puerta que se cierra.

Por, Yanier H. Palao

Dos niños, un pueblo fantástico. Un bote. La posible presa que nunca se llega a capturar. El lago, como metáfora, como pretexto para hablar de la hermosura del campo. Los colores se saturan igual a un sueño. La superposición de planos; la fantasía y la realidad se mezclan. Una tía misteriosa desde los márgenes del lago les grita a los niños, alzando los brazos, que salgan. El bote es el símbolo de una vida rica en recuerdos, mas que en experiencias vivenciales. Hay un rechazo a la adultez; a “lo agitado” de las ciudades. El narrador no se adapta a la incomunicación, o lo que es lo mismo, a la indiferencia social.

La

firma en un libro para acceder a otra dimensión. Posiblemente todo se trata de

una conversación con su primo. ¿Pero quién es el fallecido? ¿Existe el pueblo…

el algo?

Valoración

literaria

De

igual manera que el loto florece majestuoso en el Japón, la magia brota de cada

una de las palabras de “El dueño de la casa”. El tejido de las descripciones se

pinta con forme se avanza en la lectura, es decir, el autor no predispone las

escenas como un tapiz preconcebido, sino que obsequia al lector el placer de

reinventar su propia imagen del cielo y de la tierra. No hay “mensaje” sin

filosofía. Las disertaciones de Edmundo, son como un manantial que refresca a

los que vagamos sin esperanza en el desierto de los conceptos uniformes. La

relación del título con la obra per se, no deja cabos sueltos, sin

embargo, el trasfondo de la vida y la muerte es, indiscutiblemente, un

misterio. El final, por otro lado, provoca un terror profundo, necesario,

delicioso; tan importante para sobrellevar el presente.

El carnero.

Felicitaciones a Edmundo R y en especial a la editorial Plumandina que abre camino a la cultura de nuestro pais.

ResponderEliminarAsí es.

EliminarSimplemente hermoso. Bravo.

ResponderEliminarEstupendo.

ResponderEliminarEl cielo tan anhelado como inalcanzable. La niñez, un juego de alegrías transitorias, irrecuperables, testiga de una felicidad ardiente, con culpas efimeras, esa niñez conmovedora que, a veces, soslaya nuestro ímpetu por madurar.

ResponderEliminarEl uso exacto del recurso literario que precisa dibujar en nuestras mentes cada palabra de esta historia desesperada.

Bravo!